根管治療(歯の根の治療)

根管治療(歯の根の治療)

根管治療とは、歯の根(根管)の中で細菌に感染した部分を除去し、根管内を十分に殺菌・洗浄したのち、再び細菌感染を起こさないように防腐剤を充填して根管を封鎖する治療のことを言います。根管は人それぞれ形態や本数が異なり、根の先が分岐していたりと非常に複雑で入り組んだ形をしているため、歯科治療の中でも根管治療は精密さが求められる治療の一つです。

根管治療が必要なケースには、生きている歯の神経が炎症を起こしている場合と、歯の神経が腐り、細菌が根管を超えて骨の中まで炎症が進んでしまった場合があります。

いずれの場合も治療方法は大きく変わりませんが、治療期間や治療の成功率は大きく違います。

麻酔をして生きている神経を取り除く治療(抜髄)は2~5回程度で終わる事が多く、成功率も高いですが、歯髄が死んで骨まで炎症が進んでしまった根管の治療(感染根管治療)は数か月かかることもあり、治療の難易度が高いです。

中には難治性と呼ばれる根管治療のみでは治せないケースも存在します。具体的には、石灰化などが原因で根管が閉塞しているケースや、根管にヒビが入っていたり、穴が開いているケースがあります。肉眼で治療を続けることが難しいと判断した場合は歯根端切除術という手術や、やむを得ず抜歯を選択することもあります。

通常のむし歯治療の場合は、むし歯部分を削ったあとに金属やレジンなどの詰め物・被せ物をして終了です。しかし、むし歯が歯の神経(歯髄)にまで達していた場合や、歯の根が病気になってしまった場合は、神経が細菌に感染してしまっているため根管治療が必要になります。

歯髄は神経や血管を介して歯に栄養を届ける役目を担っており、歯髄を失うと歯が弱って寿命が短くなるリスクを高めてしまいます。これがむし歯の早期発見・早期治療が大切だと言われている理由の一つです。

中には難治性と呼ばれる根管治療のみでは治せないケースも存在します。具体的には、石灰化などが原因で根管が閉塞しているケースや、根管にひび割れがあったり、穴が開いているケースがあります。肉眼で治療を続けることが難しいと判断した場合は歯根端切除術という手術や、やむを得ず抜歯を選択することもございます。

マイクロスコープは、主に歯の神経を処置する根管治療に活用する顕微鏡のことで、むし歯を削ったり、歯の形を整えたりする際にも使用されています。

肉眼より拡大した術野で、細かい部分まで直接見ることができるので、レントゲンなどでは判断がつかないひびを確認するほか、肉眼では見えない神経の管を探すときに非常に力を発揮し、また処置においても精密な治療を可能にします。もちろん肉眼でも根管治療は可能ですが、細い神経を見逃してしまうと治療が終わった後も痛みが残ってしまうため、的確な診断、手技のためには必要不可欠な機器です。

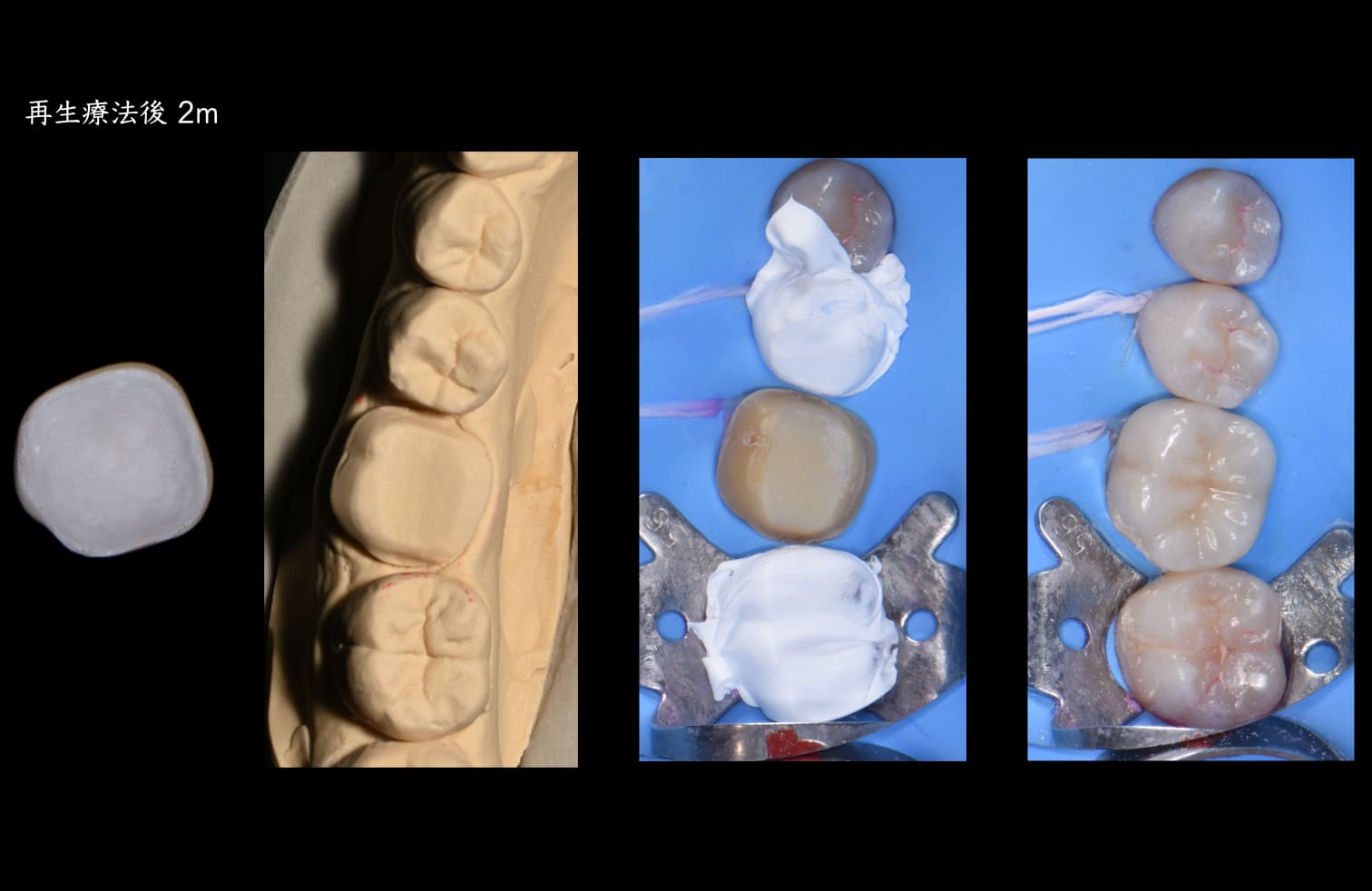

当院の根管治療は、自費診療の場合も保険診療の場合も、ラバーダムシートの使用を徹底しています。理由は、「治療中に歯の根に細菌が侵入してしまうことを防ぐため」「万が一のコロナウイルス感染のリスクを防ぐため」「患者様の口の中に小さな器具の誤飲を防ぐため」です。

全て起こりにくい事象ではありますが、当院では万が一に対して徹底します。

また、ラバーダムシートとは、ゴム製のカバーで治療部分以外の歯を覆う方法で、上記でご説明したように細菌の侵入を防ぎ炎症を予防できるほか、

薬品が粘膜に付着することを防げることや被せ物の接着が良くなるなどのメリットもあります。

予後の良い治療のためには、実は歯科医療には欠かせない方法です。

※ラバーダムの装着に多少のお時間がかかりますが、患者様へのリスク回避と、丁寧な歯科医療のご提供とご理解いただけましたら幸いです。

根管治療の最後の仕上げとして「根管充填」というものがあり、これは、歯の神経を取ったことにより空洞になった根管内を、緊密に塞ぐことを指します。

この隙間を塞ぐことができなければ、これが原因となり数年が経過した時に再び感染してしまうことがあります。一般的には「ガッタパーチャ」と呼ばれる、ゴムのようなもので隙間を塞ぐのですが、根管内は複雑な構造になっていますので、隙間を残してしまうことがあるため、再治療を行うケースが多いのです。

それに対して、「MTAセメント」と呼ばれるものは隙間を塞ぐことができ、かつ、殺菌作用及び強い接着性、歯の組織を再生させる効果があるため、治療後の経過が非常に良好になります。当院では、根管の高い封鎖性、適合性、歯と一体になる再石灰化性を持つMTA系セメントを使用しています。

歯の神経の除去

歯の神経を取り除く処置から始めます。部分麻酔をし、歯を削る機械を使ってむし歯を除去しつつ、神経の上に被さっている硬い歯質を削ります。歯質が削れて歯の神経が見えたら、針のような特殊な器具を使って神経を取り除きます。神経が取り除かれた歯は空洞になっているので、そこに薬を入れて仮の蓋をし、時間を置いて根管を消毒の流れになります。麻酔をしているため、ここまでの治療で痛みを感じることはあまりありません。ただし、歯の神経の炎症が強い場合など症例によっては、麻酔が効きにくく強い痛みを伴う場合があります。

根管を拡大

神経を取り除いて空洞になった根管を拡大していきます。根管は狭く暗いため根管拡大には高度な技術を求められます。治療中に出血がなかなか止まらず、噛むと痛みが出たりする場合もあるため根管拡大には数日かかることもあり、根管拡大だけで2~3回通うケースもあります。

根管の充填

根管の拡大が終わったら、次に根管に詰め物をして根管治療は終了です。根管の充填を行う理由は根管に菌が増殖するのを防ぐためです。広げた根管の穴の大きさを測り、根管にぴったり合う詰め物をして根充材を詰めていきます。詰め物でぴったり蓋をしないと隙間に細菌が増殖してしまうため、キレイな環境の中で慎重な治療が必要となります。

根管治療は時間のかかる治療のため、中長期的に数回にわたって治療を行う必要があります。症例やむし歯の位置、また治療の進み具合によって異なりますが、長ければ5~6回かかる場合もあります。

一時的な症状だけであれば、再治療しなければならないわけではありません。

身体には免疫機構があり、細菌の炎症よりも免疫力が勝っていれば軽度の症状は消えることが多いです。逆に、寝不足やストレスで免疫力が落ちている場合や他の炎症部位に免疫細胞が移動している場合は症状が出やすくなります。抗生剤を飲んでしっかり栄養を取って睡眠時間を確保し、「元気」な状態でも症状が続くようでしたら、再治療をおすすめします。

治療中・治療後によって異なります。

細菌に感染していない場合、前歯か奥歯か(歯根の数)にもよりますが通常は2~5回で治療が完了します。感染している場合は、何回というより状態が良くなるまで治療が必要です。

原因は「細菌感染」です。歯の神経が生きていれば、根管内は無菌状態です。しかし、むし歯菌によって歯質が溶け、歯ブラシが隙間に届かず、お口の中に細菌が多くいると歯髄にまで達します。すると、歯髄が感染炎症を起こし、歯根にトラブルが起こります。

重度の歯周病や、歯に縦のヒビが入っていたり、ほとんど歯が残っていない場合は、歯に被せ物を装着することができません。また、無理に歯内療法を行ったとしても、噛める歯として機能させることができないため、抜歯せざるを得ないというのが実情です。

1回の治療にかかる時間は20~30分とお考えください。

できるだけ治療部位で硬いものを噛むのはお控えください。治療後はむし歯や歯周病の予防をこれまで以上に徹底していただくことが、歯を温存するために一番重要なことです。

TOP